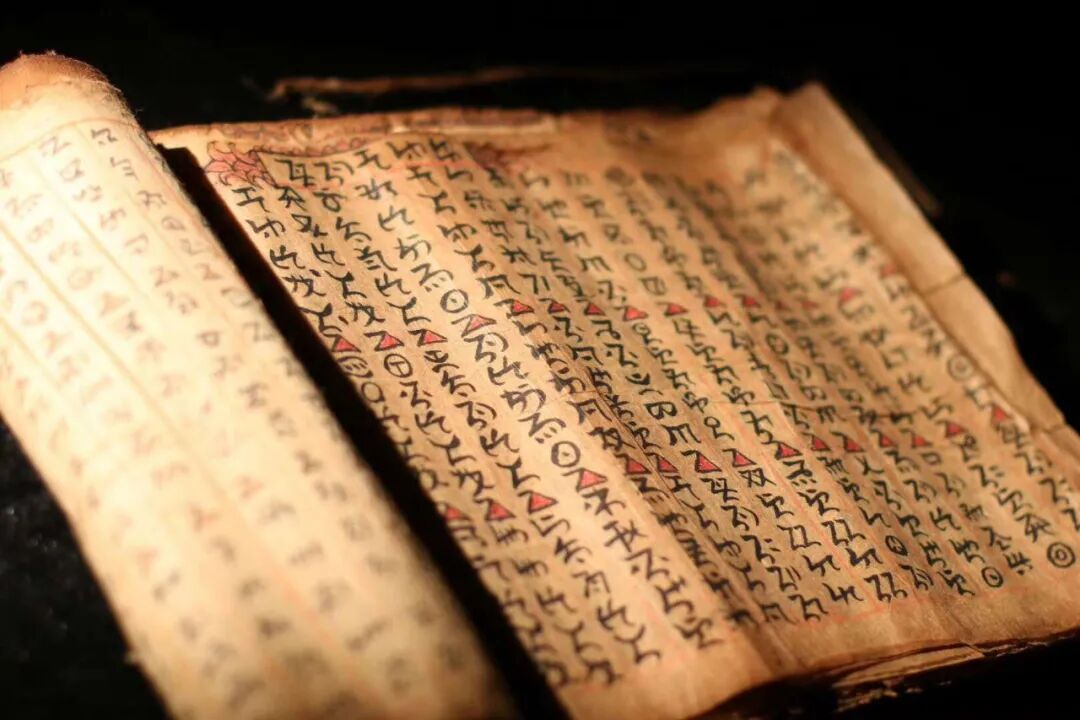

巍巍哀牢山,悠悠绿汁江,法官们背着国徽,行走在云雾缭绕的山间小路上,这是云南省楚雄彝族自治州双柏县人民法院法脿中心法庭干警常走的“司法之路”。法脿中心法庭辖区的大麦地镇是“彝族传统文化保护区”,彝族创世史诗《查姆》、民族传统体育项目“陀螺”、彝绣等非物质文化遗产在这里薪火相传。2023年8月23日,双柏县人民法院成立“法脿民族文化保护法庭”,打造以“巡回审判、民族调解、火塘普法”为一体的守护模式,设立“查姆连心桥调解室”,绘就“查姆故里和为贵、绿汁江畔茶飘香”的传统文化保护和美画卷。

巡回审判暖心:绿汁江畔的最美“枫”景

“老乡,我明白你的困难……”在大麦地镇的一个彝家村寨里,法官正用流利的彝语进行调解。巡回法庭上,法官亲切的民族语言与温柔的语气让当事人打开了话匣子、敞开了心扉。最终,当事人双方在法理与情理的交融中达成了一致意见。

这样的场景在法脿中心法庭的巡回审判工作中屡见不鲜。三年间,该法庭共开展巡回审判222件,足迹遍布辖区村寨。

“国徽在哪里,法庭就在哪里。”法脿中心法庭负责人道出了法庭干警们共同的心声。

民族文化保护,既要充分尊重当地民风民俗,也要通过司法审判移风易俗,促进家庭和谐、维护社会稳定。近年来,双柏县人民法院以“法脿民族文化保护法庭”为载体,用贴心、实在的举措助力民族文化遗产保护,促进民族文化产业蓬勃发展,努力打通司法服务群众的“最后一公里”。

“查姆调解”贴心:传统智慧中的治理密码

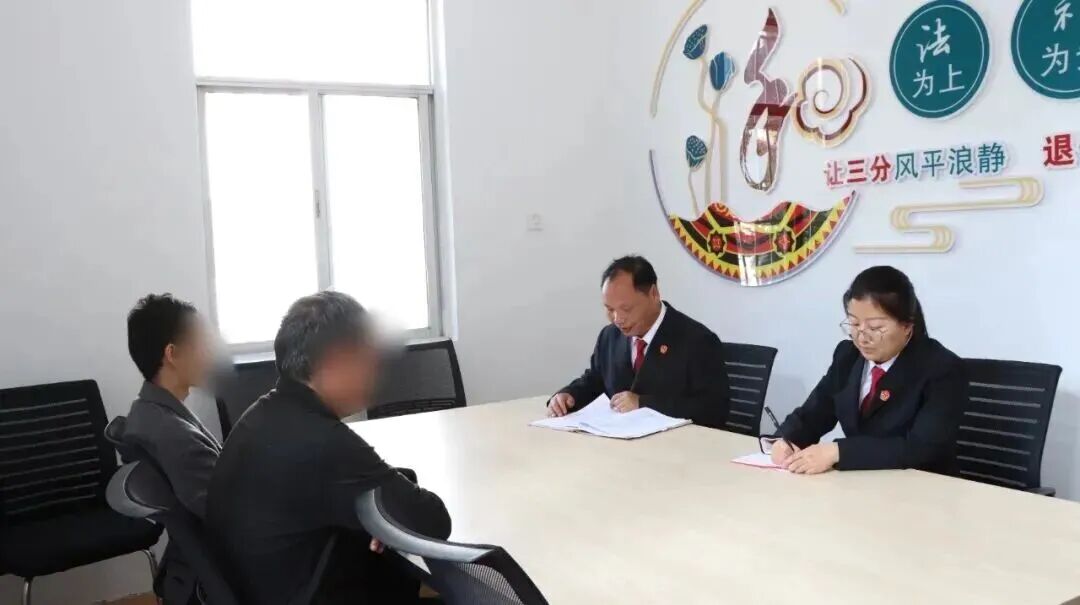

“‘查’为人,‘姆’为做,这是最初做事的道理……”在法脿中心法庭的“查姆连心桥调解室”里,非物质文化遗产代表性传承人老李正在吟唱彝族创世史诗《查姆》,其中的故事和哲理在歌声中被娓娓道来。在法官的劝说引导下,一起涉茶叶种植土地排除妨害纠纷被成功调解,茶商获得了占用赔偿款,茶农获得了土地半年的继续使用期限。

在民族文化保护工作中,双柏县人民法院将“查姆文化”引入诉讼案件调解工作,设立“查姆连心桥调解室”,选任3名调解员参与纠纷调解,促进民族文化产业健康发展。

三年来,“查姆连心桥调解”弥合了现代与传统之间的价值冲突,成为化解民族文化产业发展相关矛盾纠纷的重要方式,助力民族文化产业发展,成为群众认可的司法品牌。

“火塘普法”走心:非遗传承中的法治之光

夜幕降临,大麦地镇底土村的火塘边格外热闹,法庭干警、非物质文化遗产代表性传承人和彝族绣娘们围坐在一起,一场别开生面的“火塘普法”正在进行。

“版权专利要护牢,盗版抄袭莫轻饶,法律如盾护文脉,公平交易乐无边……”非物质文化遗产代表性传承人张大哥正用传统唱腔演绎着新编的普法唱段。

“这个‘仁义调’唱的是民法典,那个‘啊噻调’说的是知识产权保护。”法庭干警向绣娘们解释着。

底土村的绣坊里,绣娘们正在飞针走线、织就精品。绣娘李大姐说:“以前我们只会绣花,哪晓得什么是知识产权。法官们的传唱式普法,让我们学会了用法律保护自己的刺绣产品和民族文化。”

近年来,双柏县人民法院主动融入民族文化保护工作,探索“非遗传承+普法”解纷新模式,与文化部门共同创作系列“非遗传唱式”普法山歌,运用“火塘普法”传唱“仁义调”“嗦哩调”“啊噻调”等民族山歌调子,唱响了非遗保护的法治新篇。

从巡回审判的定分止争到“查姆调解”的产业护航,再到“火塘普法”的非遗传承,双柏县人民法院法脿中心法庭用司法温度守护着民族文化的根脉,为彝族传统文化传承和发展筑牢了法治基础。

(云南高院)