浙江杭州作为一个互联网之城,发展日新月异。在杭州互联网法院互联网审判第二庭庭长沙丽的电脑中,珍藏着一份特殊的互联网发展“地图”,记录着她多年来在互联网法治领域的探索足迹:全国首例大数据产品权属案、全国首例区块链电子存证案……37个典型案例的判决文书,从数据权益到流量规则,再到人工智能的法律边界划定,沙丽始终奔赴在互联网法治的前沿阵地。

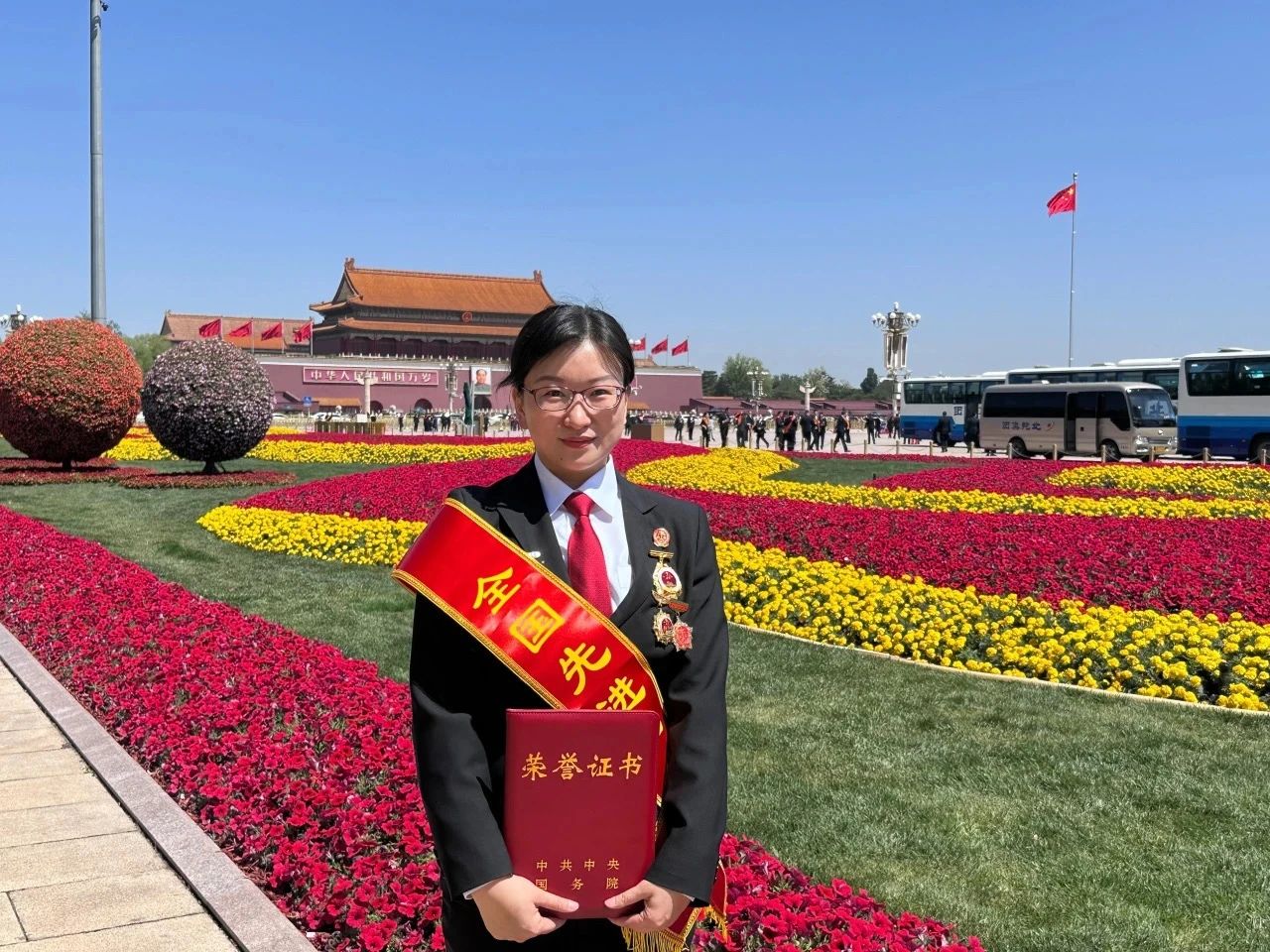

这些年来,沙丽曾获全国法院先进个人、全国优秀法官、浙江省“人民满意的公务员”等荣誉,最近她又获评了全国先进工作者。

“在不断挑战互联网法治‘无人区’的路途中,作为青年法官,更应该迎难而上。”沙丽这样说道。

这注定是一条艰难、崎岖的险途,但也是充满希望与梦想的道路。

“触网”

2017年,杭州互联网法院正式挂牌成立,沙丽也开启了她的“触网”之旅。

“网上法庭”为当事人提供从起诉、举证到庭审、宣判全流程在线服务,且24小时不打烊。不少当事人表示,“太方便了,一次都不用跑就能打官司。”但一段时间后,也有人发出疑问,“不去线下开庭,案子的审理靠谱吗?”“网上打官司,证据都是电子的,会不会被泄露?”……对此,沙丽和同事们用数月时间调研复盘,总结出《杭州互联网法院诉讼平台审理规程》1.0版本,对案件从受理到审理、判决的全流程进行了全方位规范。

变革往往由实际难题和挑战所驱动。此后,杭州互联网法院首创“异步审理”模式,将举证、质证、辩论等环节拆分,法官、当事人及代理人可在24小时内自主选择时段完成诉讼流程,全程操作留痕,确保程序规范。

如今,这类涉网案件平均开庭用时32分钟、平均审理期限39.2天,大大降低当事人的诉讼成本和时间成本。而《杭州互联网法院诉讼平台审理规程》也被《人民法院在线诉讼规则》全盘吸收、全国适用。

一次次的突破,一项项将互联网技术和司法审判深度融合的改革举措落地见效,从人民群众的获得感中,沙丽切实体会到中国特色、世界领先的互联网司法新模式的意义和价值。

“探新”

互联网的发展日新月异,每天都在迸发出新的法律需求,怎么用法律规范保护互联网的发展?沙丽摸着石头过河,一点点探索。

2018年,全国首例大数据产品权属案开庭时,法律对数据产权尚无明确定义。在电商平台与数据贩子的博弈中,沙丽弥补法律空白,首次确立了大数据产品的权益保护路径,并提出“数据分类保护”、判决书中的“衍生数据权益”等保护原则,被国务院发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”)吸纳。

“裁判要跑在技术前面。”2020年,算法火热发展。在短视频领域,有人将电视剧《战魂》的内容二次剪辑传播,严重影响了原剧版权方的收益。沙丽连续两周与技术专家研讨算法逻辑,最终确立“平台主动干预需担责”规则,促使短视频平台完善推荐机制。

2022年,直播产业如火如荼。一起“直播间‘照搬’智能机器人创意进行推广获利”的案件摆在了沙丽面前。她果断判决被告构成不正当竞争,有力打击了直播网络中的乱象。案件判决后,沙丽并未止步于此,她带领团队精心编写、发布《网络直播行业知识产权保护法律风险防范指引》及《网络直播营销行为法律风险防范指引》,实现了“以一案治一域”的良好效果。

像这样的全国“首案”、全国首个裁判规则、全国首份互联网指引……还有很多很多。

而每一条全新的裁判规则背后,都是一段全新的旅程:寻找法条的渊源,摸排调研产业现状,请教技术专家、深挖技术原理……

沙丽不断探索、不断创新,在淬炼中拔节成长。