九月的玉树草原,风裹着青草香掠过帐篷,牧民索南的掌心紧攥着一份汉藏双语虫草买卖合同,黝黑的脸庞映着夕阳,眼底是前所未有的笃定。这份被牧民们称作“定心符”的文书,是玉树藏族自治州曲麻莱县司法局写给草原的“法治情书”——用家常话拆解法条,以双语架起桥梁,让公平正义的种子,在海拔4000多米的雪域高原扎下了根。

近日,“法治护航新征程 共筑平安青海新‘枫’景”之玉树行采访组深入曲麻莱县的帐篷牧场、山坳村落,探寻这份让牧民安心的“小合同”如何撬动牧区“大治理”。

帐篷里听来的“心头愁” 化作纸上的“解忧方”

草原的路,远得能望穿天际线。过去,牧民们的烦恼也如这草原般辽阔:代牧的牛羊丢了,没凭没据只能咽下心酸;卖虫草收了定金,对方变卦便只剩空叹。“有理说不清”的困境,曾是牧区生活里解不开的结。

2024年的春天,曲麻莱县司法局局长索昂松保带着工作人员,踏进了一顶顶散落的帐篷。司法干部们蹲在草场边,和牧民拉着家常,把借款、代牧、虫草买卖这些关乎生计的事,一一记在本子上,也刻进了心里。从“违约责任”到“要是反悔了该咋赔”,从“定金不退”到“收了‘定心钱’,变卦就拿不回”,法律条文被揉进草原的话语里;代牧合同里丢失牛羊按市价赔偿的约定,更是把草原规矩写进了法条里。

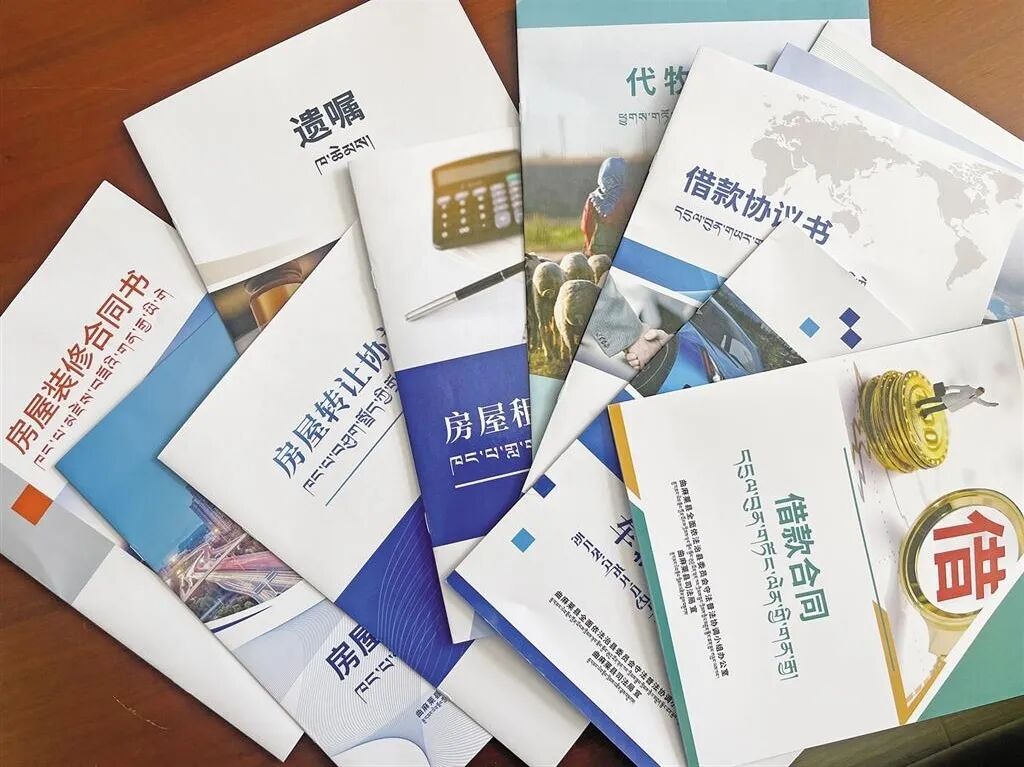

十一类合同,汉藏两种文字,无数次修改打磨。当这份带着草原温度的双语合同模板递到牧民手中时,大家摩挲着纸面,笑着说:“这字儿咱懂,这理儿咱认!”

牧场上跑出来的“全链条” 守住生计的“平安线”

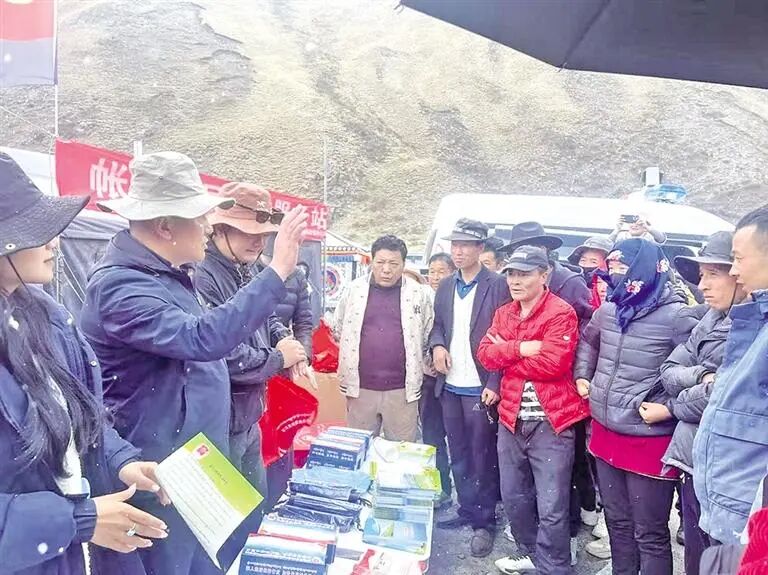

曲麻莱县巴干乡的晨曦里,司法干部的声音由远及近:“大家别急,虫草数量在这儿填,付款时间一笔一划写清楚。”为了让合同模板“活”在草原上,曲麻莱县司法局织就了一张“全链条服务网”——不会填,干部手把手教;怕填错,免费“合同体检”上门;起纠纷,从村调解室到法庭,全程指引不绕远。

巴干乡的尕玛曾因草场租赁红了脸,曲麻莱县司法局巴干司法所所长江巴索南带着合同上门,逐条念、慢慢讲,草原上的矛盾,终在法条与乡音里化解。那名想租草场的牧民大姐,至今记得江巴索南上门时的模样:“他蹲在我家帐篷前,把每一条都译成藏话,我心里的石头,一下就落了地。”

这是“枫桥经验”在草原的生动实践——把服务送到牧人身边,让纠纷止于源头,让“小事不出村、大事不出县”的承诺,在草原上落地生根。

法条里长出来的“法治芽” 漫过草原的“心头田”

拉巴握着借款合同的手,比以往更坚定。前不久帮朋友担保,合同里“担保人要担啥责”的字样,他逐字琢磨才签字:“以前不懂这些,现在知道啥是权利,啥是义务了。”

司法干部们总说,普法不用“大水漫灌”,要跟着牧民的需求走。虫草季,他们把合同模板带到采集点;村里办活动,“合同咨询台”前总围满了群众;调解纠纷时,以案释法,让“按合同办事”的理儿,慢慢融进牧民的生活。

如今,“签那个汉藏合同”成了牧民间的口头禅,19个行政村的村规民约里,多了“按合同办事”的约定。夕阳下,牧民们谈起这份合同,眼里满是安心:“以前怕被骗,现在有了它,心里踏实得很。”

风又吹过草原,那份汉藏双语的合同模板,像一束法治的阳光,照亮了牧人的生计路,也暖了草原的心。这小小的文书,正以最质朴的方式,激活基层法治的动能,让公平正义的光芒,洒满这片辽阔的雪域高原,为青海的法治画卷,添上一抹最鲜活的草原绿。