“我想一直跟妈妈住。”面对检察官的询问,13岁的小艺攥着衣角,声音不大却字字坚定。这句简单的心愿背后,是一起莫索湾垦区人民检察院充分发挥民事支持起诉职能,为未成年人搭建“温暖港湾”的真实故事。

判决书上的监护人现实中的“甩手掌柜”

2023年,11岁的小艺经历了父母婚姻的破裂。法院一审判决中,她的抚养权被归父亲,但判决生效后,生活却悄悄偏离了“轨道”。父亲并未实际履行抚养责任,小艺的衣食住行、上学接送、作业辅导,全由母亲一肩扛起。

“孩子每天放学回我这儿,吃喝拉撒、学习辅导都是我管,就连生病住院都是我陪着。他爸爸偶尔来看看,但具体的事从没沾过手。”小艺母亲回忆起这两年,语气里带着疲惫却又透着坚定。

眼看小艺即将升入初中,青春期的敏感与细腻让她对“家”的归属感愈发强烈,她开始频繁问妈妈:“我能不能一直住在你这里?”这种对稳定生活的渴望让“抚养权归属”与“实际抚养现状”的矛盾愈发突出。

当母亲鼓起勇气提出变更抚养权时,父亲的拒绝斩钉截铁:“判决写着孩子归我,凭什么改!”两人多次调解无果,这条充满无奈的求助线索辗转送到了莫索湾垦区人民检察院。

脱口而出的话藏在少女心里的期盼

收到线索后,检察机关第一时间启动受理程序。为摸清“孩子究竟在哪里更幸福”的真相,承办检察官深入社区、学校、派出所,细致走访调查小艺父母的居住环境、家庭氛围、收入水平、抚养能力及对孩子的实际陪伴情况。

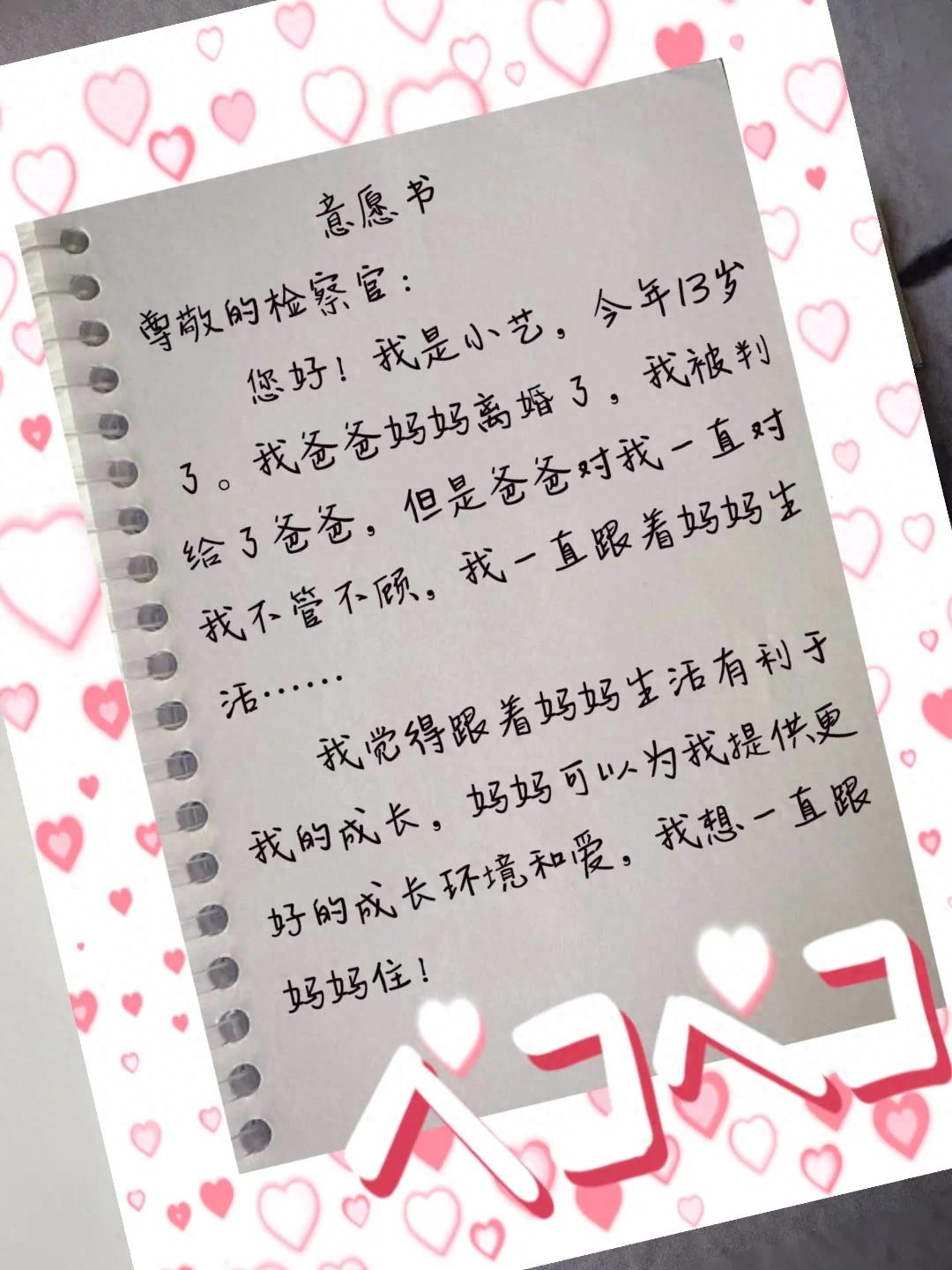

“小艺已经13岁了,她的意愿至关重要。”在检察官与小艺的面对面交流中,孩子那句“我想一直跟妈妈住”的坚定心声,成为案件的关键支撑。

综合调查结果,检察机关认定:父亲长达两年未实际履行抚养义务,母亲一直承担全部抚养事宜,13岁的小艺明确愿意随母生活,变更抚养权更有利于小艺的健康成长。据此,莫索湾垦区人民检察院认定此案符合支持起诉条件,向法院制发《支持起诉书》。

调解下逆转“错位”终于“归位”

法院立案后,检察机关将整理完备的证据材料悉数提交,这些证据环环相扣,清晰还原了两年来母亲抚养小艺的全貌,明确了小艺本人不可忽视的真实意愿,为案件成功调解打下了基础。

调解现场,法官结合检察机关提交的证据向小艺父亲细致释法。当看到一页页扎实的证据,听到小艺那句“我想一直跟妈妈住”的心愿时,小艺父亲的态度渐渐松动,最终同意变更抚养权,并就抚养费、探视等问题与小艺母亲达成一致。

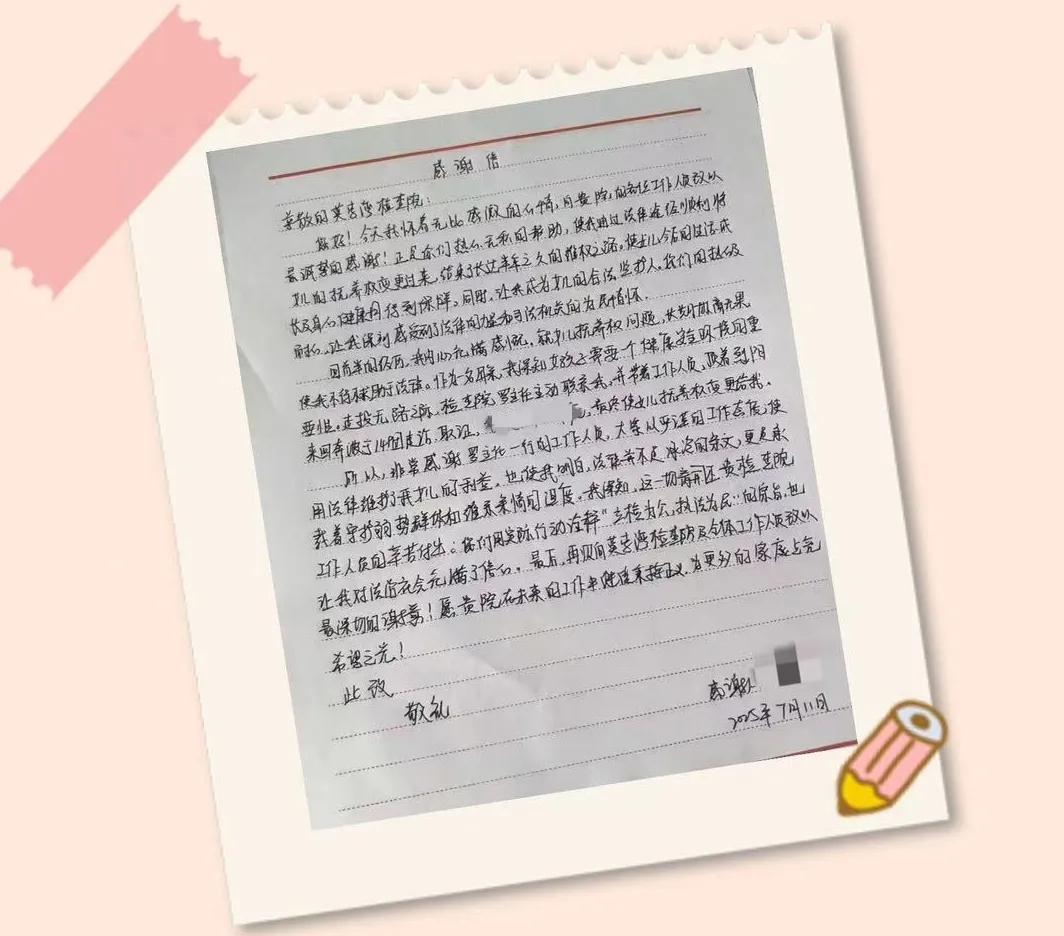

拿到调解书的那天,小艺紧紧拉着妈妈的手,眼里的光像落满了星星。这场持续两年的“错位”,终于“归位”。

未成年人是祖国的未来,民族的希望。在未成年人保护的道路上,司法的意义从来不是冰冷的条文,而是对每个孩子成长需求的精准回应,而检察机关的民事支持起诉职能,在推动未成年人权益保护中发挥着不可替代的作用。这起案件的顺利办结,正是检察力量用专业与情怀,对困境未成年人最温情的守护,让“未成年人利益最大化”原则成为看得见摸得着的司法实践,让每一份对“家”的渴望,都能找到最安稳的归宿。