“3亿工程款纠纷,77万诉讼费打不打?”

“这还只是开始!”A公司经理眉头紧锁,“诉讼短则半年,长则一两年,光是预付费用就要几十万,后续还有二审、执行……我们真的耗不起!”

面对这场亿元级纠纷困局,新疆生产建设兵团第八师石河子市人民法院交出了一份“零判决、全履行”的完美答卷。4起标的总额达3亿元的建设工程施工合同纠纷,在先行调解阶段便成功化解。

从合作共赢到对簿公堂,3亿“债务雪球”如何形成?

2011年秋,A投资有限公司先后与B建工公司、C建筑安装工程公司签订四份《建设工程施工合同》,工程总本金为1.59亿元。合同明确约定:工程竣工即付清款项。

2020年11月,所有工程如期竣工并验收合格。然而,喜悦转瞬即逝。因A公司资金链紧张,工程款迟迟未能支付。五年间,叠加的利息和违约金使债务如雪球般滚至3亿元,昔日的合作伙伴逐渐势同水火。

2025年6月,B、C两家公司先后将A公司诉至石河子市人民法院,要求支付拖欠的本金及违约金。

诉讼僵局中的破冰者,退休法官开出“调解良方”

退休法官调解员刘丽美在了解案件后,发现这两起案件被告相同、事实关联紧密。她敏锐地意识到:如此高的标的额若走诉讼程序,无论时间成本还是经济成本,对双方都是沉重负担,调解或许才是更优解。

首次调解会上,火药味十足。

“本金利息一分不能少!”B公司法务总监拍案而起。

“不是不还,实在是资金链绷得太紧,我们现在连本金都凑不齐啊!”A公司代表满脸苦涩。

眼看三方僵持不下,调解员决定联合住建局、行业协会等部门形成调解合力,搭建多方沟通平台,引导双方冷静权衡利弊。

“两家企业合作多年,期间一直有沟通,完全可以通过调解实现利益共赢。你们最核心的诉求是拿回本金,对吧?如果走诉讼程序,时间拖得越久,最后能不能顺利拿到钱还是未知数。”

“大家放心,调解书同样具有法律效力,如果A公司不履行约定,你们可以直接向法院申请强制执行。”

48小时创造奇迹,1.59亿本金闪电到账

在调解员的耐心疏导下,三方终于心平气和地坐下来协商。原告B、C公司经过慎重考虑,最终决定放弃追索高达数千万元的违约金和利息。这一关键性让步,直击被告履行意愿和能力的痛点,为案件解决创造了决定性转机。被告方在免除高额违约金和利息压力后,当即承诺迅速筹措资金,尽快结清欠款。

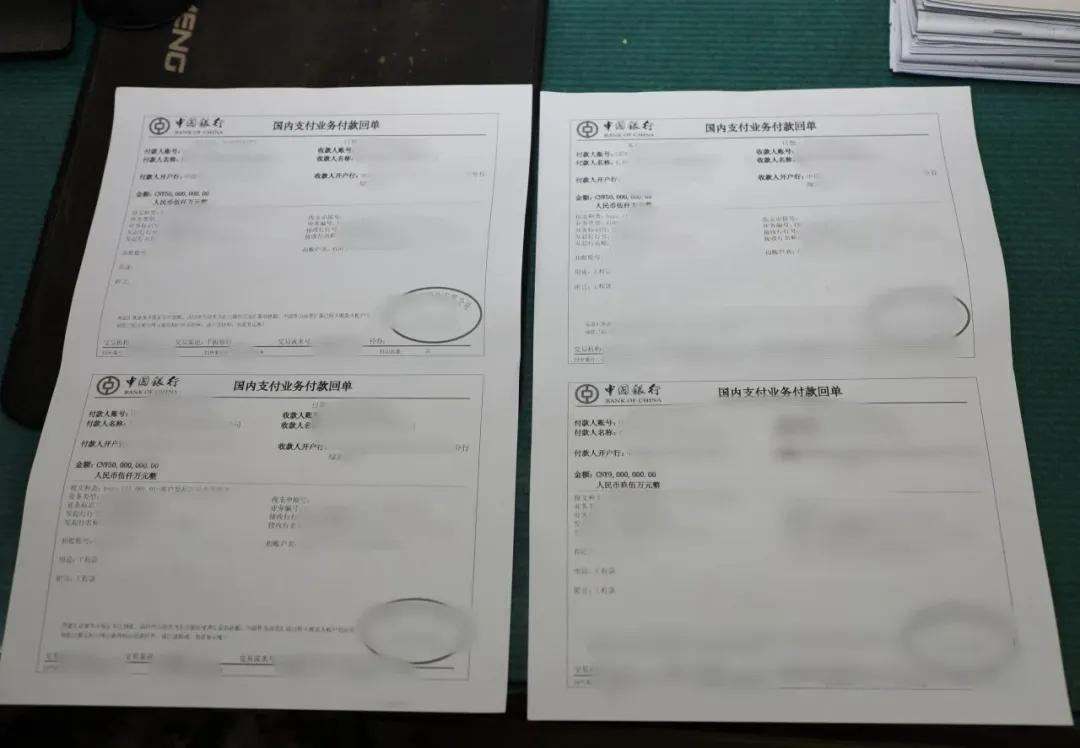

2025年6月25日,在达成调解协议的次日,1.59亿元工程款分别汇入B、C公司账户。这4起建设工程施工合同纠纷案件,未经对簿公堂,即通过立案前调解成功化解。

“太感谢您了,不仅帮我们快速拿回了工程款,还保住了企业的资金流,这下项目后续运转总算有了保障!”B、C两家公司代表对这次调解满意地说道。

A公司代表也感慨道:“调解机制既化解了债务危机,又保住了商誉,这才是真正的共赢!”