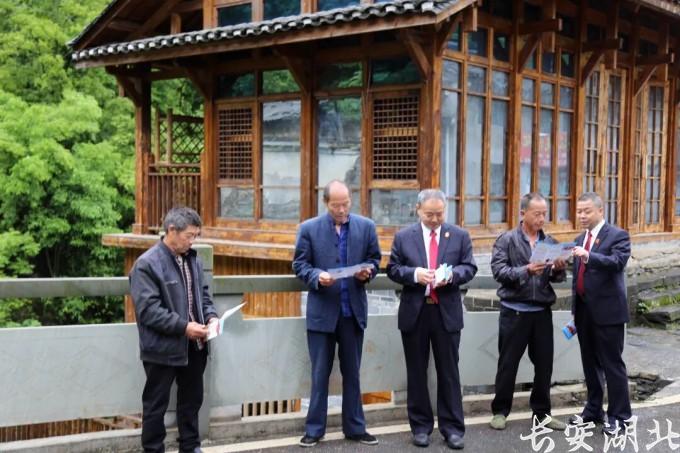

十月,汉江之畔,雨润青瓦。“这段时间老是下雨,咱们去冻青沟看看那些古建筑保护得怎么样,修缮到了哪一步。”10月29日,湖北省十堰市郧阳区法院行政庭干警一行四人来到胡家营镇冻青沟村,对省级文物保护单位冻青古建筑群开展修缮成效回访。

刚走近冻青古建筑群的主体建筑庆畅园,入口处一块三米多长、一米多宽的施工牌便映入眼帘,上面详细标注着修缮工程的进度与标准;建筑工架顶端悬挂的“今日精品工程明日文物胜迹”标语格外醒目;院子里七八个工人正手工炮制木料,屋内,工匠们搭着梯子修缮房梁,一派忙碌景象。

“前些天一直下雨耽误了工期,现在雨停了,师傅们正加紧施工。”村干部介绍,“按专家要求,请来的都是经验丰富的老工匠。”登上山顶,杨泗庙的青石板经雨水冲刷后一尘不染,重新上漆的建筑愈发神采奕奕,静谧的古刹与悠悠汉水相映成趣,构成一幅和谐的生态图景。

文物是不可再生的历史文化资源,承载着民族记忆与文明密码。冻青古建筑群以庆畅园、杨泗庙、娘娘庙等为主体,始建于清康熙六十年,是鄂西北山区古代聚落民居与宗教建筑的典型代表,被列为湖北省第六批省级文物保护单位。其独特的建筑形制、精美的彩绘雕饰,不仅是民间古建筑的重要实物遗存,更与自然环境有机融合,兼具重要的历史、艺术和生态价值。

曾几何时,冻青古建筑群因年久失修、杂草丛生,加之人为因素破坏,国家利益和社会公共利益受损。2020年,郧阳区检察院就此提起行政公益诉讼,请求判令区文旅局依法全面履行保护监管职责。

审理期间,郧阳区法院创新举措,邀请省文物保护专家亲临现场评鉴,针对杨泗庙虫害防治、娘娘庙防水处理及庆畅园墙体木构件修复等问题提出专业建议——此举为全省法院公益诉讼案件中邀请专家评鉴的首例。依据专家意见,法院判令区文旅局在指定期限内依法全面履行对该省级文物保护单位的保护、安全监管法定职责。

“案件判决只是第一步,关键要让古建筑真正得到抢救性修复。”承办法官深知,因历史原因,冻青古建筑产权复杂,涉及村民个人与村集体,且修缮标准特殊,若仅靠产权主体推进,修复工作恐难落实。判决生效后,郧阳区法院主动牵头,与区文旅局、胡家营镇政府反复沟通协调,推动古建筑抢救性修复于2021年4月正式启动。

为确保修复质量,法官定期实地查看,就施工进度、修缮方式、日常维护等问题多次电话回访;区文旅局积极履职,严格按照专家意见开展重点修缮。在多方合力下,古建筑群逐步摆脱颓势。

“如何防止文物再次受损?怎样构建长效保护机制?”修复推进中,承办法官的思考并未停止。2024年4月,郧阳区法院依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国旅游法》等规定,正式发布冻青古建筑《司法保护令》,明确禁止拆除、损毁、占用、刻划、涂污古砖、古墙、古木等行为;同时在庆畅园外围设立保护标牌,多次组织人员进村宣讲,以预防性保护筑牢法治屏障,保障古建筑“活下去”“传下去”。

“以前只当这些是老房子,逢年过节去杨泗庙拜拜图个吉利。直到法院挂了保护令标牌,工作人员来讲课,才知道这些是‘活的历史’。”回访中,冻青沟村村民王大爷感慨道。如今,村民们不仅主动参与古建筑周边环境整治,还自发担任“文物守护员”,发现异常第一时间上报,保护意识实现质的提升。

历经5年接续守护,这座近200年的古建筑群已从杂草丛生的窘境,蜕变为文脉传承的鲜活载体,保护工作从重点修缮迈入系统性保护阶段。正如工地悬挂的红色横幅所言:“修旧如旧、守护历史、传承文化、责任重大”。

文化遗产保护,从来离不开多方协同、久久为功。近年来,郧阳区法院主动作为,深化与区检察院、文旅局的协作,构建起信息共享、制度共建、资源互补的文物保护执法司法联动机制。针对冻青古建筑群,当地建立定期回访监督机制,确保“修旧如旧”原则落地;通过巡回审判、典型案例宣讲等形式普及法律知识,夯实社会保护基础。

如今,郧阳区已逐步形成“行政主导、社会参与、司法保障”的省级文物保护治理新格局,让文物在法治阳光下焕发新生,让文脉在新时代绽放光彩,为文化传承注入持久动力。