“陈法官,我买的这项投资理财是高风险的,但经理没有跟我说清楚,现在哪能办啊!”4月初,上海市黄浦区人民法院(以下简称黄浦区人民法院)金融审判庭法官陈梦琪正在小东门街道综治中心为前来的居民提供法律咨询服务。

作为上海的城市心脏,黄浦区寸土寸金,“高大上”的城市面貌和“接地气”的烟火街巷交融在了平均面积仅有约2平方公里的10个街道中,密集的企业、繁华的商业、熙攘的居民……各种主体的司法需求多元旺盛。

如何更好地为不同群体提供精准法律服务?今年2月以来,黄浦区人民法院在全市范围内率先实现了诉讼服务入驻综治中心全覆盖,10名“小巷法官”分批入驻到了黄浦区各个街道的综治中心,提供法律咨询、先行调解、诉讼指引等服务,最大限度发挥基层解纷能力,将司法服务注入到城市中心的治理末梢。

“小巷法官”解民忧,打造家门口的诉讼服务点

“家门口的诉讼服务点,蛮好!”小东门街道的一名居民将综治中心宣传角上架的一本《法院诉讼服务“十问十答”》放进了包里,立案庭副庭长、诉讼服务中心主任屈丽娜为其开展了详细的诉讼指导,并手把手教学了如何规范适用示范诉讼文本。

自“小巷法官”入驻10个街道综治中心以来,为群众提供全面精细的便捷式诉讼服务,充分发挥立案指导职能,提供一对一咨询答疑,解答当事人在立案中遇到的问题。

除此之外,还创新服务形式、拓展服务功能,开展各项活动。例如针对居住人口较多、房屋老龄化较多的街道,开展相邻纠纷相关普法讲座;针对老龄化现状,将真实案例改编为情景剧《消失的养老金》带入社区,让居民在笑声中将防骗技能入脑入心。

另外,综治中心工作人员也同样受益于“家门口的诉讼服务点”,“小巷法官”们定期对街道反馈的共性法律问题进行集中解答。

“像是高空抛物、业委会决议法定程序、无主财产认定,都是我们经常会碰到的问题!有了法官‘背书’,我也知道该怎么向居民解答了。”在一次集体普法课后,豫园街道综治中心的工作人员说道。这些带着烟火气的法律智慧,成为了他们的“百宝箱”。

“‘小巷法官’入驻到街道综治中心之后,对我们社区工作人员如何更专业的回应群众需求有了很大的帮助,为我们矛盾纠纷化解提供了规范化指导。”黄浦区小东门街道平安办主任胡天感叹道。

截止至今,10个街道综治中心累计通过线上线下方式精准解答了涵盖借贷、离婚、继承、遗产管理人、无主财产认定、金融借款、著作权侵权等涉及民事、商事、金融等多方面的法律咨询456件,窗口接待639人次,开展各类普法活动76次。

在走访调研了10个街道综治中心后,黄浦区人民法院收集各个基层治理的法律痛点,之后将继续秉持“面向群众、面向基层、面向实际”的工作原则,总结出更贴近群众司法需求的服务清单,拓展诉讼服务功能、丰富诉讼服务内容。

“小巷法官”暖民心,维护“弱势群体”的法律权益

“我愿意承担起妹妹的监护职责,呵护妹妹长大成人。”外滩街道综治中心的调解室里,年轻的李女士坚定地对外滩街道综治中心驻场“小巷法官”、民事审判庭王蓓蕾说道。

未成年的小赵年幼丧母,不幸的是,父亲也于近期因病过世。然而,一些多年没有联系的亲戚纷纷上门,为争夺小赵的监护权闹得不可开交。

“看似都为了小赵好,实际上是盯上了老赵的遗产,想来‘分一杯羹’。”外滩街道综治中心的工作人员说道。

经调查,由于外祖父、外祖母也早已过世,唯一可能承担法定监护职责的是小赵同母异父的姐姐李女士。为了最大程度保护孩子的权益,王蓓蕾协调了司法所、居委、妇联、学校多部门共同介入了这起案件。

“监护权的争夺不应以遗产为出发点,而应以孩子的身心健康和未来成长为首要考量。”调解室内,王蓓蕾向李女士等人详细讲解了法律关于指定监护的规定,明确指出监护人是以为保护未成年人的最佳利益为原则。

“我愿意跟姐姐一起生活。”王蓓蕾与小赵进行了一对一谈心,在耐心询问下,她也表达了自己的真实意愿。

最终,李女士表示愿意承担起监护职责,并主动表示为小赵设立专门的银行账户,妥善保管老赵的遗产,保障妹妹的生活和教育需求。

司法服务触角应细致入微,“小巷法官”经常性开展法律援助服务,为经济有困难的当事人、青少年、老年人、残障人士等弱势群体提供法律支持,确保法律援助服务的有效性。

目前,助残“无碍”司法保障项目也作为诉讼服务入驻街道综治中心的十大举措之一,将保护弱势群体的法律援助服务延伸到各街道综治中心,有力地保障了青少年、老年人、残障人士等弱势群体的法律权益。

“小巷法官”纾民困,以多元解纷之力化解矛盾纠纷

“这次‘实战演练’,让我进一步加深理解了怎么调处融资租赁案件。”2月,小东门街道综治中心的调解室内正在进行一场金融案件的调解,上海市大公调解中心的调解员余成瑶也参与其中。

被告某私立医院向原告某金融公司融资租赁了一批医疗设备,但由于后续经营较困难,被告前后共计拖欠了63万余元的款项。

就在法律问题释明之后,见双方有调解意向,金融审判庭法官金燕提出了方案:“如果判决下去,被告公司一下子‘压垮了’,不利于企业发展。不如让被告先正常开展经营,给予其一些缓冲时间?”经法官与人民调解员共同调解,最终原告同意被告延期付款,并减免了部分利息。

如何切实做到预防在前、调解优先,提升基层社会治理法治化?

“小巷法官”答案是,加强多元共治,推动形成矛盾纠纷就地预防化解和多元共治等新格局。

例如,精准对接和吸纳具备资质的人民调解组织和专业调解组织加入解纷“朋友圈”;对有调解意愿的当事人提供前端指导,引入社区调解员及调解组织专业调解员共同参与调解。

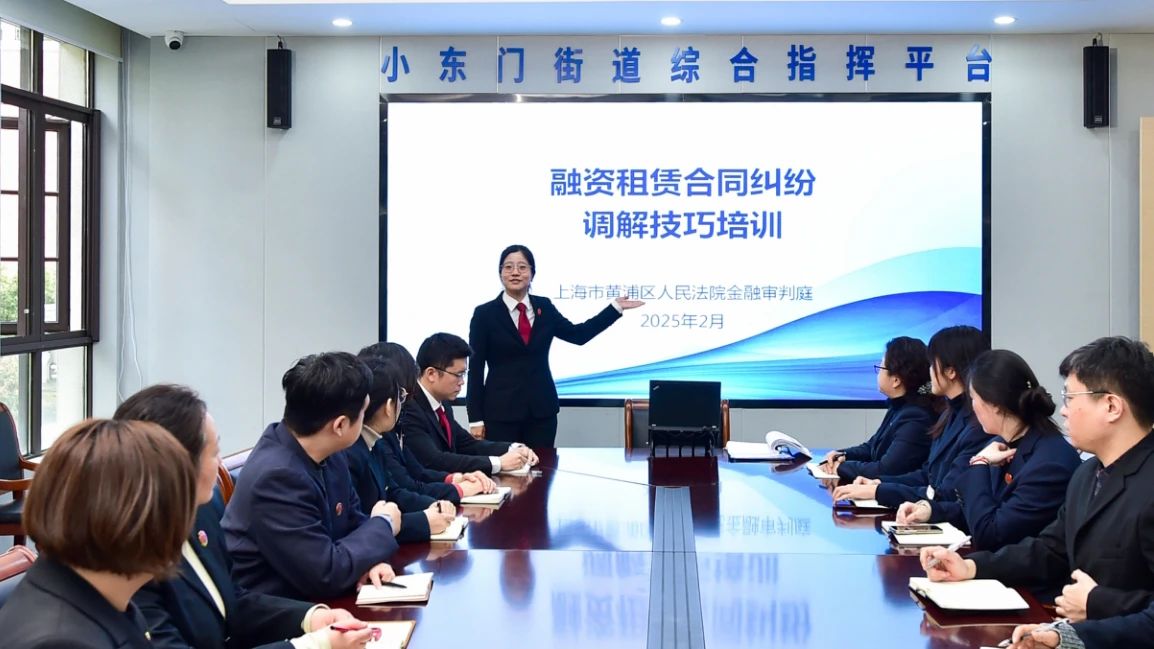

另外,为进一步增强调解组织和调解员的素养与能力,“小巷法官”们依托综治中心定期开展调解技能培训。目前,已经成功举办涉金融纠纷、先行调解等培训3场,受训调解员数十人。

在“小巷法官”的对接下,已经在5个街道综治中心开展巡回审判35场,开庭案件37件,平行化解纠纷32件。

在平均约2平方公里的司法服务圈里,每个“小巷法官”都化作法治的毛细血管,将正义的温度注入街角弄堂的肌理,悄然化作万家灯火里安心的星芒。

未来,黄浦区人民法院将继续立足司法职能,与各方力量积极合作,推动综治中心作为基层服务管理基本单元建设,构建基层矛盾纠纷就地预防化解和多元共治新格局。