1944年9月28日凌晨四点,崇明岛。

枪声撕裂了黎明的寂静——“砰砰砰——砰砰——”密集如雨点,急促如鼓声。

牛棚里,三十岁的新四军游击队队长姚春英侧躺在血泊中。日军的皮靴踩踏着他的腹部,玉米秸插进大腿的伤口,搅动着,鲜血如泉涌。

“游击队在哪里?”刺刀抵住咽喉,寒光闪闪。

他吐出一口血沫,声音却如钢铁般坚定:“老子……就是游击队!”

这一声怒吼,震得牛棚里的麻雀四散惊飞。

中午11时,历经六个多小时的折磨,当最后一口鲜血从他口中涌出,他的生命永远定格在了三十岁这个风华正茂的年纪。这就是我的叔祖父——新四军崇明抗日游击队队长姚春英烈士牺牲的真实场景。他倒在黎明前的最后一刻,却为后人点亮了永不熄灭的明灯。

白衣天使,亦是铁血战士

儿时的我,总对家族族谱中那空白的第一页充满好奇。爷爷告诉我:“那是为家族中最英勇的人预留的位置。”年少的我懵懂无知,如今却满怀敬意。

我叫姚佳伟,是上海市公安局崇明分局的一名人民警察,更是抗日英雄姚春英的后人。我的血脉中,流淌着不屈与坚韧的基因。

家中珍藏着一把生锈的手术刀,那是叔祖父留下的唯一遗物。1930年前,他是一名医术高超的医生,在堡镇行医救人,手术刀是他拯救生命的武器,仁心仁术,他赢得了群众的广泛赞誉。然而,1931年“九一八”事变的消息传来,让他彻夜难眠。他既心痛于国家的贫弱,更对国民党当局的软弱无能感到绝望。“医国”之念在他心中熊熊燃烧,最终,他毅然决定自购手枪,投身到了共产党领导的游击队中。

从此,他拥有了双重身份——救死扶伤的医者,杀敌报国的战士。

血火淬炼,铁血队长诞生

1938年3月18日,随着淞沪抗战结束,崇明岛沦陷于日军的铁蹄之下。

那天黄昏,叔祖父与战友金有祥相对无言,唯有酒碗碰撞的声音在空气中回荡,一碗接一碗,直至酒碗摔得粉碎。当夜,两人紧握拳头,立下誓言:“兴军抗击东洋人!”这铮铮誓言,如同暗夜中的火光,照亮了前行的道路。

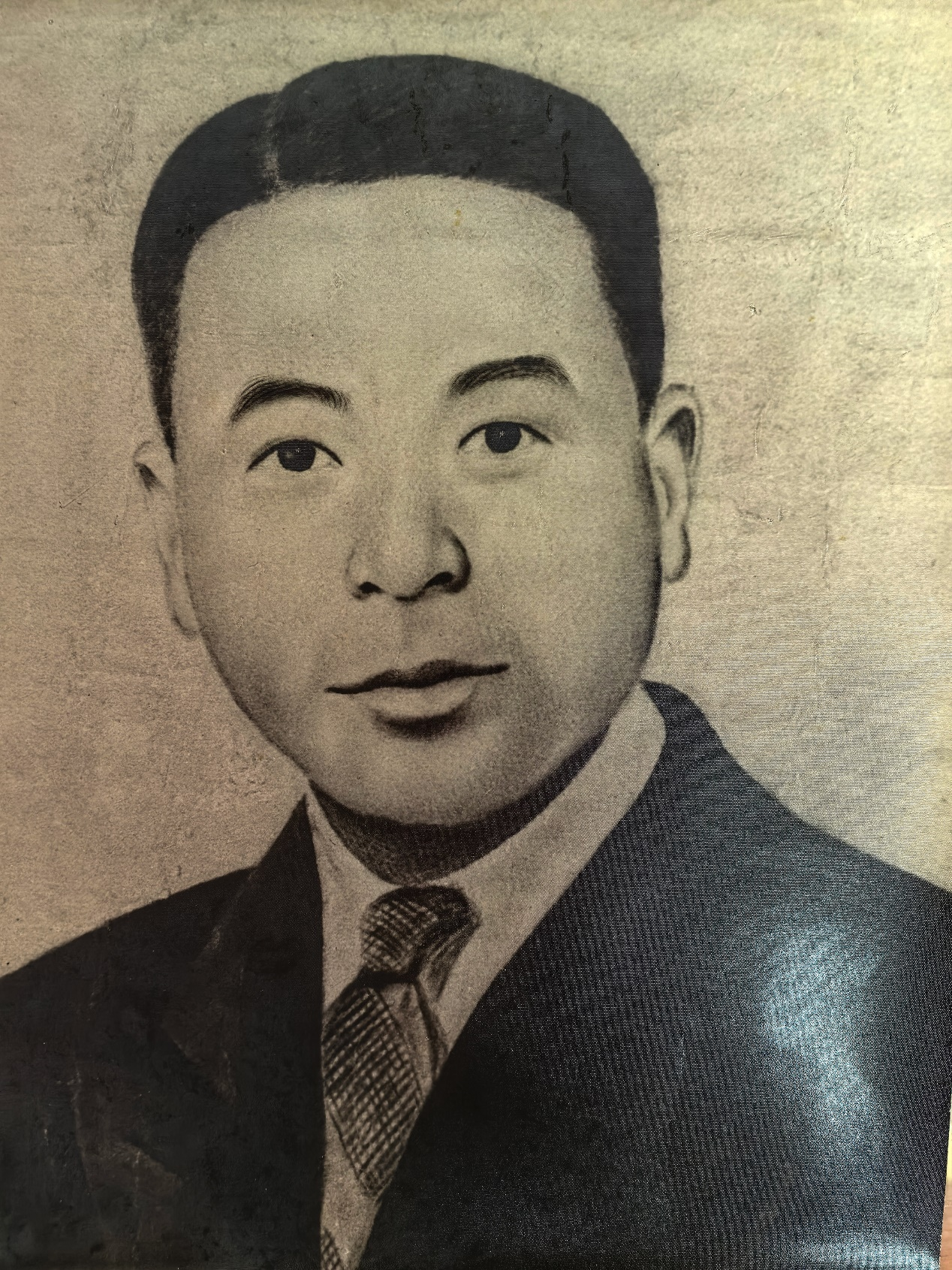

姚春英烈士本人照片

1940年7月30日,竖河镇。

这是崇明历史上最黑暗的一天。两千多日伪军疯狂“扫荡”,120余名同胞惨遭杀害,200多间民房化为灰烬。叔祖父家的三间房屋也未能幸免,父亲和弟媳不幸遇害,三岁的侄子身受重伤。

大烧杀的幸存者黄彪老人曾向我讲述那段惨痛的历史。日军将200余名乡亲赶进城隍庙,逼问游击队的下落。镇上商人詹锦云挺身而出,慷慨陈词:“游击队游东击西,我们哪里知道?”话音未落,刺刀便穿透了他的胸膛。七十岁的张浩江要回家拿良民证,却被刺刀捅进腹部,他死死握住刀刃,八个手指被齐根切断。

“没有一个人说出游击队的下落。”黄彪老人声音颤抖,“因为游击队就是我们的亲人,我们都是游击队的一员。”

机枪扫射,火光冲天。黄彪从窗口跃下,在芦苇荡中躲藏至天黑。当他回到镇上时,只见满目疮痍,一片狼藉。

那天过后,叔祖父变了。战友们说,他的眼中燃起了火——那不是愤怒,是比愤怒更可怕的决绝。

8月,汉奸朱依成抓捕游击队战士,叔祖父半路截杀,当场将其镇压。汉奸施玉堂为日军领路烧杀抢掠,叔祖父在北海滩头(崇明岛北部的滩涂)将其处决。最震慑人心的一次,他闯进伪保长家中,割下其右耳钉在门框上,只留下一句话:“耳朵根软,先割一个!再犯,割喉咙!”

血耳在门框上钉了五天,汉奸们闻风丧胆,再也不敢轻举妄动。崇明岛上的老百姓也因此度过了一段相对太平的日子。

最后一战,血洒故土

1944年5月,抗日战争正式进入反攻阶段。时任通海行署总队部作战参谋的叔祖父奉命返回崇明重建武装。

此时,他的妻子施氏已有身孕。他们咫尺天涯,却不能相见。他怕汉奸跟踪,怕连累家人,只能托人带话:“抗战快胜利了,太平日子就要来了。”这句话,成了他留给妻子的最后嘱托。

9月28日凌晨四点,因汉奸告密,叔祖父与战友陈震岳的藏身地被日军包围。为掩护战友向东突围,他故意朝西狂奔。枪声如雨点般追击而来,大腿中弹的瞬间,他踉跄几步,鲜血如决堤之水般涌出。但他没有倒下,继续向前奔跑,直至再也无力支撑。

日军将他拖进村中牛棚,轮番逼问。玉米秸和柴火成为了刑具,插进他的伤口搅动;皮靴踩踏着他的腹部。每一次酷刑,他都始终咬紧牙关,不透露战友的行踪半个字直至英勇就义。

他死后第322天,中华民族迎来了抗日战争的伟大胜利。

民政部颁发革命烈士证明

新时代警服下的血脉传承

时光荏苒,转眼间到了2025年9月3日。中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年庆典活动成功召开。看着受阅方阵旌旗烈烈、威武雄壮的人民解放军队伍和先进的武器装备,我泪如泉涌。

我再次想起了叔祖父的光荣事迹和那些永远年轻的面孔。

前几天,我带着儿子参观崇明抗战博物馆。他仰着稚嫩的小脸问我:“爸爸,为什么他们宁死也不说出游击队在哪里?”

我蹲下身,注视着他清澈的眼眸说:“因为他们本身就是游击队。每一个宁死不屈的人、每一个坚守信仰的人都是游击队的血肉之躯。”儿子似懂非懂地点了点头。但我知道,总有一天他会明白——就像我从小听着叔祖父的故事长大,最终选择穿上这身藏蓝色的警服一样。

2018年12月13日崇明抗战博物馆正式开放仪式照片

上海市崇明区群众参观崇明抗战博物馆的照片

昨天深夜,我在G40长江大桥执勤点检查过往车辆时遇到了一位老人的车抛锚了,车上有一位急需送医救治的小女孩。得知情况后,我一边帮老人联系拖车一边带上老人和他的孙女赶往市区医院并陪伴他们直到凌晨两点。

事后老人紧紧握住我的双手说:“有你们在,心里踏实。”那一刻我突然明白了什么是传承。

上海市公安局崇明分局民警姚佳伟工作照

八十年过去了,硝烟散尽但精神不朽;当年叔祖父用生命守护的这片土地如今繁花似锦、国泰民安;作为新时代的人民警察我深知肩上的责任——不是在枪林弹雨中冲锋而是在平凡岗位上坚守;不是面对敌寇的屠刀而是面对群众的期盼;不是为了民族的生存而是为了人民的幸福。

使命不同但初心如一。每个清晨当我整理警服、佩戴警徽走向执勤岗位时那份来自血脉深处的号角声便在心中轰鸣——那是叔祖父的呼唤、是先烈们的嘱托、更是新时代赋予我们的神圣使命。

血脉里的号角永远不会沉寂。他穿越八十年的时光从抗日烽火传到和平盛世、从叔祖父的英勇就义传承到我的忠诚履职、从昨天的浴血奋战传承到今天的守土有责。这角声告诉我:英雄的血脉在延续、信仰的火炬在传递、人民的期盼在召唤。

我是姚春英烈士的后人、我是新时代的人民警察、血脉里的号角就是我前行的方向。